歯ぐきから血が出る

歯がグラグラする

-歯周病治療-

PERIODONTAL DISEASE TREATMENT

- HOMEホーム

- FIRST VISIT初診の方へ

- TREATMENT診療案内大人の治療むし歯治療

CARIES TREATMENT

精密根管治療ENDODONTIC TREATMENT

歯周病治療PERIODONTAL DISEASE TREATMENT

予防歯科PREVENTIVE DENTAL CARE

メタルフリー治療METALFREE DENTISTRY

ホワイトニングWHITENING

矯正歯科ORTHODONTICS

入れ歯治療DENTURE

インプラント治療DENTAL IMPLANT

自家歯牙移植AUTOTRANSPLANTATION

親知らずの抜歯WISDOM TEETH REMOVAL

顎関節の治療TMD TREATMENT

ボツリヌストキシン治療睡眠時無呼吸症候群SLEEP APNEA SYNDROME

スポーツマウスガードMOUTHGUARD

- STAFFスタッフ紹介

- CLINIC医院紹介

- PRICE料金表

- BLOGブログ

- RECRUIT採用情報

- 葛西駅前あなたの歯医者さん矯正歯科

- 診療案内

- 歯周病治療

SUPERVISOR

この記事の監修者

葛西駅前あなたの歯医者さん矯正歯科

日本歯周病学会認定医

日本歯周病学会認定医

院長久保田達也くぼた たつや

大学病院の歯周病科で10年以上にわたり研鑽を積み、海外の歯周病・インプラント学会でも発表を重ねてきました。

「歯を抜かずに残す」治療を追求し、矯正や補綴、咬み合わせ診断を組み合わせた包括的なアプローチで、再治療のいらない安定した口腔環境を目指しています。

口腔内写真やデジタルレントゲンを活用し、わずかな変化も見逃さず管理。いびき治療や栄養・ストレッチ指導など生活習慣にも踏み込み、全身の健康寿命を延ばすサポートを行っています。

海外で得た最新知見も診療に即反映し、長く健康な口腔状態を維持できるよう努めています。

こんな症状ありませんか?

- 歯を磨くと血が出る

- 息が臭い

- 歯がぐらぐらする

- 歯ぐきがむずがゆい

- 歯ぐきから膿が出る

- 歯と歯の間に物がよく挟まる

- 朝起きると口の中がネバネバする

- 歯ぐきが赤く腫れている

- 以前より歯が長くなった

他院で歯を抜いたほうがいいと言われたら一度相談してください。

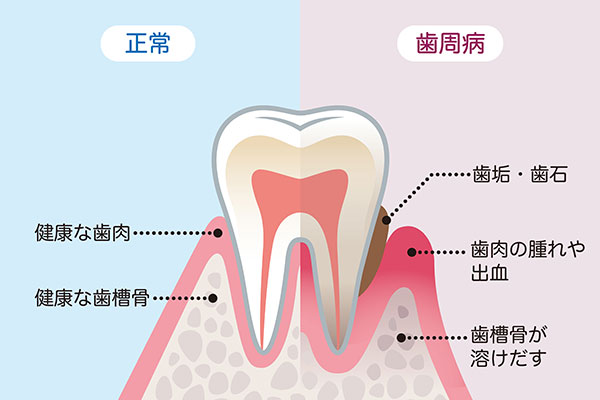

歯周病は、歯科の2大疾患の1つです。その発症と進行によって、歯や口腔のみならず、全身の健康にも悪影響を及ぼします。歯周病は生活習慣病としても位置づけられ、糖尿病や狭心症・心筋梗塞、誤嚥性肺炎や脳梗塞、関節炎・腎炎、骨粗鬆症、妊娠性歯肉炎、低体重児早産、メタボリックシンドロームなどの全身性疾患との関連も示唆されてきており、全身の健康にも影響を及ぼす可能性が高いです。

全ての食べ物は口が入り口となります。入り口が汚染されている状態でその中が綺麗ということは基本的に考えにくいと思います。また身体の中で出血が起こると同時に細菌感染が起こりうる部位としては、歯肉が代表例として挙げられます。歯周病が全身の病気に関連することは、容易に想像できるのではないでしょうか。

日本の歯周病有病率は他の疾患と比較して非常に高く、特に中高年以降、急速に歯を失う原因になります。

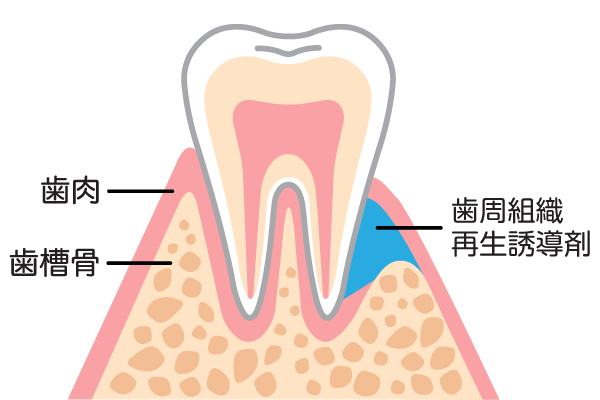

歯周病は、歯周病原細菌によって引き起こされる感染性の炎症性疾患であり、歯周組織(歯肉・セメント質・歯根膜・歯槽骨)を破壊する疾患です。

歯周病が進行する速度は、多くの場合、緩慢で、ほとんどのケースにおいて痛みを生じずに数年単位で進行します。この痛くないということが極めて大きな問題となっていると考えています。そのため自覚症状に乏しく、患者さんが歯の動揺や歯肉の出血を自覚した時、歯槽骨の吸収などの歯周組織の破壊が重度に進行している場合があります。このことから、歯周病の治療および予防への取り組みは極めて重要であると考えています。

歯周病になりやすい人の特徴

以下の質問にお答えください。

- 40歳以上である(YES/NO)

- 標準よりは脂肪は多い方かもしれない(YES/NO)

- 甘いもの好きでよく食べる(YES/NO)

- 喫煙者である、もしくは過去に喫煙していた時期がある(YES/NO)

- お酒は好きでよく飲む(YES/NO)

- 家族(二親等以内)の中に歯周病で歯を失った人がいる(YES/NO)

この中でどれか一つでもYESがあれば注意が必要です。

複数個当てはまったら歯周病検査することをオススメします。

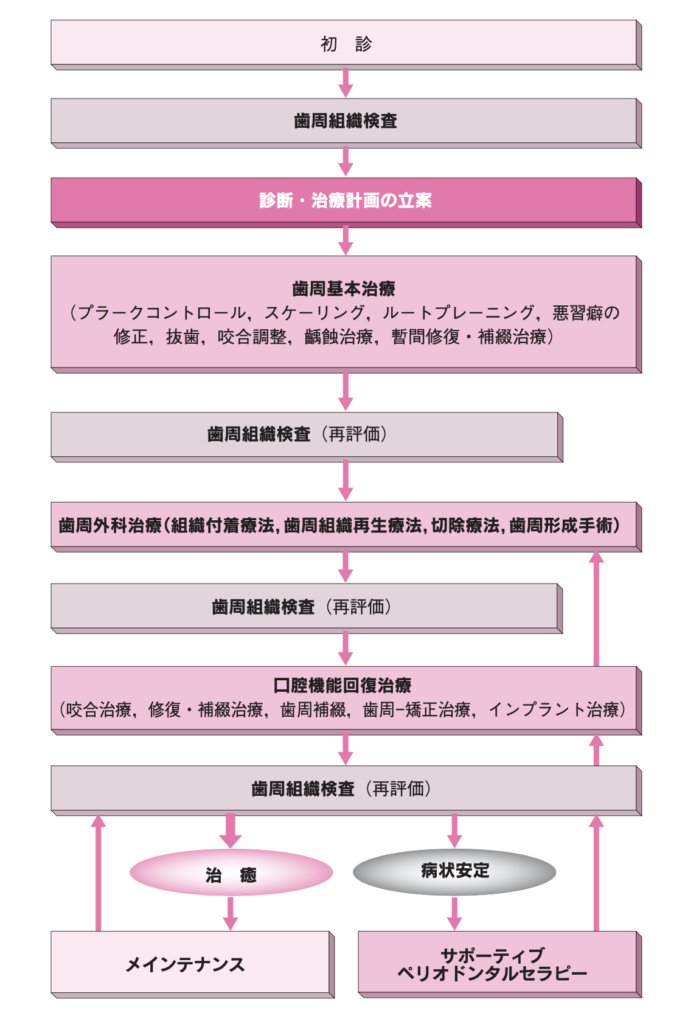

歯周病の治療の実際

歯周病の治療は大きく分けて歯周基本治療と歯周外科手術の2つに分かれます。

歯周基本治療は全ての患者さんに対して行われる処置であり、歯周病やむし歯の原因であるプラークや歯石(これらを総称してバイオフィルム)を除去し、患者さんの徹底したブラッシング(プラークコントロール)を行うことで歯周病の症状を改善させていきます。

歯周病の症状が比較的軽度の場合は、歯周基本治療のみで症状は改善し、歯周病の進行は停止します。しかし、中等度から重度の歯周病の場合、歯周基本治療では改善しない深い歯周ポケットや複雑な歯槽骨の欠損(骨吸収)が残存してしまう可能性が高いです。

その際に歯周外科手術が適応になります。歯周外科手術とは、歯肉を切開して剥離し、歯や歯槽骨、歯石や気炎物質が明瞭にに視認できる状態にして、歯周基本治療では除去しきれなかったバイオフィルムの取り除く方法になります。この時、歯槽骨の欠損の形態に応じて、歯周組織再生材料を併用・応用し、歯周組織(歯肉・セメント質・歯根膜・歯槽骨)を再生させるという方法が歯周組織再生療法です。

軽度~中度の歯周病治療

歯周病の基本治療

丁寧な歯ブラシ指導と歯の周りの歯垢や歯石を、超音波やスケーラーなど様々な器具を使って徹底的に削り取ります。また、歯の根の表面がざらついていたり、歯石がこびりついたりしている場合は、歯垢や歯石から出る毒素で汚染されている可能性が高いため、「ルートプレーニング」という方法で汚れを取り除きます。歯石を除去するとその部分の炎症が治まり、軽度であれば治療は終了しメインテナンスに移行します。

歯周病治療の流れ

特別な歯周病治療

※自由診療(保険適用外)

FMD(フルマウスディスインフェクション)

歯周病は細菌感染のため、当院では、FMD(フルマウスディスインフェクション)という治療を取り入れています。

抗生物質を使用し除菌を行うと同時に、口腔内に存在する菌を機械的に除菌し、体内外の歯周病原菌の除菌を行います。

1.治療期間の短縮

保険治療の場合、お口の中を6ブロックに分け、4-6回ほどかけて少しずつ行うSRP。

次の予約があいてしまうためプラークコントロールが良くないと治療が終わっていない箇所から、治療が終わった箇所へと歯周病原菌が感染し、再感染のリスクも高まります。そのため, 全顎のSRPが終わるまでに2〜3ヶ月かかってしまうこともあります。

一方、FMD(フルマウスディスインフェクション)では、抗生物質を併用して、わずか1回の治療で完了しますので、極めて高い治療効果が得られます。2.治療回数の短縮

基本的に長い期間をかけて進行した歯周病の治療は基本的に長期間必要とします。

FMD(フルマウスディスインフェクション)を行うことで来院回数が短縮でき、遠方の方やお忙しい方も無理なく治療が可能です。

実際当院には、他県からもたくさんの患者さんが来院されています。3.無痛治療も可能です

静脈内鎮静を併用することが可能です。

保険でSRPを行うたびに、約6回、浸潤麻酔を行うため大きな苦痛を伴う場合があります。安心して治療をうけていただけます。

FMD(フルマウスディスインフェクション)のリスク・副作用

- 治療では、痛みや出血をともなう場合があります

- 一時的に知覚過敏の症状がでることがあります

- 炎症がなくなることにより歯肉退縮(歯ぐきが下がったように見える)に感じる場合があります

重度の歯周病治療

歯周組織再生療法

重度の歯周病患者さまに有効な外科的手術が可能です

歯周組織再生療法とは

歯周組織再生療法の目的は、歯周病によって失われた歯周組織(歯肉・セメント質・歯根膜・歯槽骨)を再生させることです。手術を成功に導くためには、術前に正確な診査を行い、徹底した歯周基本治療によっても症状が安定しなかった病変が再生療法の適応症であるかどうかを見極めることです。そのため、従来のデンタルエックス線写真に加え、三次元的に骨欠損形態を把握するために、歯科用コーンビームCTを撮影する場合もあります。また、口腔衛生状態(プラークコントロール)が不良である場合や喫煙者は、歯周組織の創傷治癒を遅延させ、その結果手術の成功率を大きく低下させるため、手術前と手術後の徹底した歯ブラシ指導や禁煙が強く推奨されています。

手術は歯肉を切開し、明視野でのプラークや歯石などのバイオフィルムと炎症性の組織を徹底的に除去します。その後、骨欠損に種々の歯周組織再生材料を適用し、縫合します。手術時間は約1時間-2時間です。通常、手術日の約2週間後に抜糸をします。術後は患部の確認やケアを月1-2回の頻度で定期的に行い、手術後6か月ほど経過を観察したのちに歯周組織の再検査および再評価を行い、メインテナンスもしくはSPT へと移行します。

歯周組織再生療法は、目まぐるしい術式や技術や材料の進歩により、高い成功率が得られるようになってきましたが、難易度はかなり高く術者の技量によるところもかなり大きいです。もし病変が残存した場合は、追加的な処置が必要になる場合もあります。

歯周組織再生療法に用いられる

歯周組織再生材料

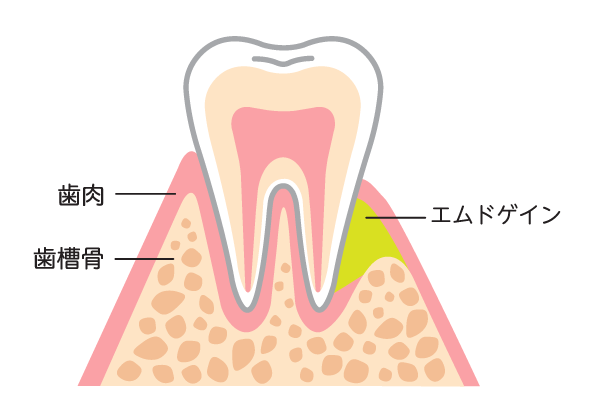

エムドゲイン® (Emdogain ®, Straumann ®)

歯の発生の際に重要な役割を果たすタンパク質のエナメルマトリックスタンパク質。このタンパク質は歯根膜の再生に役立つと考えられており、エムドゲインはこのエナメルマトリックスタンパク質を含んだ歯周組織再生材料です。

歯周ポケットの深さが6mm以上、X線写真上で深さ4mm以上、幅2mm以上の垂直性骨欠損(根分岐部を除く)を有する中等度又は重度の歯周炎の歯周外科手術の際に、露出された歯根面上に補助的に局所適用します。

バイオオス® ガイストリッヒ (Bio-oss , Geislich )

骨移植材料で、歯周病による骨欠損部位に応用することで、骨再生の促進が期待されます。

世界中で使用されている天然の骨補填材です。

骨伝導能を有するガイストリッヒ バイオオスは、予知性の高い骨再生が可能です。新生骨の足場となり、長期的な再生組織量を維持します。また、その親水性と天然の構造を維持する独自の製法により再生に必要な血液を貯留し、骨再生をサポートする特徴があります。

- 25年間の使用実績や研究で実証されています。

- 1,400を超える学術論文が発表されています。

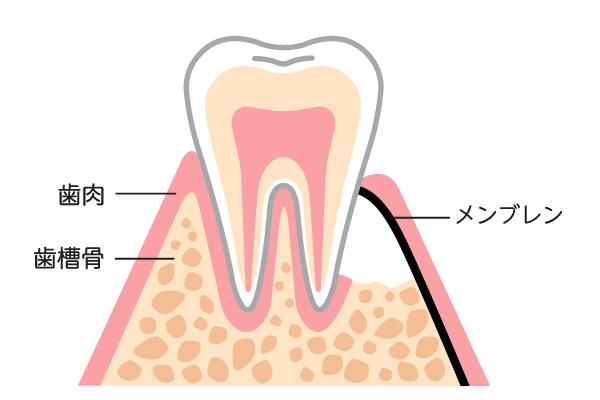

バイオガイド®(Bio-Gide® Geistlich)

吸収性のコラーゲン膜で、骨移植材と共に歯槽骨欠損部分へと応用することで、骨再生の促進が期待されます。(※GTR法)

2層構造からなり、再生部への軟組織侵入を遮断し、骨、軟組織、血管の新生・成長をサポートします。

GTR法(Guided Tissu Regeneration)

1980年代初めに研究・開発が始まり、1990年代から世界中で広く行われるようになりました。歯肉と骨の間に入れることで、失われた組織を再生させ、元の状態に近づけます。GTR法は歯科医師の技術によって治療効果が大きく変わる非常に難しい手術法です。

リグロス®(科研製薬)

日本初・世界初 歯周組織再生医薬品 保険算定可能

フィブラストⓇスプレーの販売名で2001年6月より医科領域では発売されている。

塩基性線維芽細胞増殖因子と呼ばれる成長因子で、人工的に精製されたタンパク質です。歯周組織欠損部の未分化間葉系細胞、歯根膜由来細胞に対して増殖促 進作用及び血管新生促進作用を示し、これらの作用により増殖した細胞は骨芽細胞、セメント芽細胞へと分化 し、歯槽骨、セメント質及び歯根膜の新生や結合組織性付着の再構築により歯周組織の再生を促進します。

適応、歯周ポケットの深さが4mm以上、骨欠損の深さが3mm以上の垂直性骨欠損

禁忌(以下の方は適応できません)

- リグロスに過敏症の既往歴のある患者

- 口腔内に悪性腫瘍のある患者又はその既往歴のある患者(細胞増殖促進作用を有するため)

サイトランス グラニュール®(GC)

生物由来原料からの感染リスクがない完全化学合成による骨補填材。

炭酸アパタイトを主成分とする骨移植材料で、歯周病による骨欠損部位に応用することで、骨再生の促進が期待されます。骨の無機成分と同じ組成のため、患者さん自身の骨へ効率的に置換され、目標とした骨面の高さを維持します。また、インプラント体に対し、強固なオッセオインテグレーションの獲得を実現します。

サイトランス エラシールド®

化学的に合成された重合体を原材料とした吸収性膜で、骨移植材と共に歯槽骨欠損部分に応用することで、骨再生の促進が期待されます。GBRに適した長期間(約6か月)の吸収期間を有するメンブレンです。滑沢なソリッド層が軟組織の侵入を防ぎスペースを確保、スポンジ状のポーラス層が組織となじみ骨の再生を促します。

歯周組織再生療法のリスク・副作用

- 外科手術に伴う腫れ、痛み、出血、合併症などのリスクがあります

- 歯ぐきが引き締まることで、被せ物との段差が目立つようになることがあります

- 薬剤(抗生物質・鎮痛薬)の影響で、発熱やアレルギー反応などの全身症状が現れる可能性があります

他医院で抜歯を勧められた時は

歯を抜く前に是非相談にいらしてください

一般の歯科医院では、行われていない歯周組織再生療法という治療方法があります。当院では、歯周病が進行し、歯を支える骨が失われてしまった結果、抜歯を勧められたけれども何とかして歯を残したいという患者さんの治療を積極的に行っています。

当院は予防歯科に

力を入れて取り組んでいます

歯の健康寿命を伸ばすために、当院では定期検診を受けていただくことをお勧めしています。詳しくは当院の予防歯科をご覧ください。

葛西駅前あなたの歯医者さん矯正歯科

※「葛西駅前あなたの歯医者さん矯正歯科」で希望日のご予約ができない場合、下記「君の歯を残したい歯医者さん」のご予約をご検討ください。

提携施設

分院葛西駅前 君の歯を残したい歯医者さん 歯科•矯正歯科

この記事の監修者

葛西駅前あなたの歯医者さん矯正歯科

日本歯周病学会認定医

日本歯周病学会認定医

院長久保田達也くぼた たつや

大学病院の歯周病科で10年以上、海外の歯周病学会やインプラント学会でも発表を経て、抜かずに残す治療に技術を磨いてきました。矯正、被せ物、咬み合わせ診断を組み合わせ、口腔内写真とデジタルレントゲンでわずかな変化も追いかけながら、再治療のいらない安定した状態をめざしています。

さらに、いびき治療や栄養療法、ストレッチなど生活習慣にまで踏み込み、口腔から全身の健康寿命を延ばすことが目標に診療を行いながら日々研鑽を重ねています。海外学会で得た最新知見も即座に診療へ反映。一生涯健康な口腔環境を維持できるようサポートしてまいります。

お口や噛み合わせの悩みは、どうぞお気軽にご相談ください。お口や噛み合わせの悩みは、どうぞお気軽に。

〒134-0083

東京都江戸川区中葛西5丁目32-5 郡山ビル1F

東京メトロ東西線 葛西駅西出口より徒歩2分

最終受付は診療終了の30分前

WEB予約

24時間受付

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 9:30-13:30 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |

| 14:30-18:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |